방랑하는 수도자 관사이훙의 구도기①

9살 때 도교의 성지 화산(華山)에 입산한 관 사이훙.

깨달음을 얻은 불사 신선들과의 만남, 무림의 고수들에게 배운 신비로운 무술, 육체와 정신의 진정한 조화를 향한 기공 수련, 길고 고된 명상을 통해 마침내 얻은 참된 깨달음, 완전한 無 ···!

1920년대 피폐의 길을 걷던 격동기 중국에서 태어나 귀족의 신분을 버리고 출가, 멀고 험난한 道의 길을 헤쳐온 관 사이훙의 놀랍고도 감동적인 생애담! 높은 정신세계를 추구하며 도교의 심오한 비법을 깨닫는 과정을 그린 이 이야기는 108나한, 기공, 태극권, 본초학, 한의학, 명상법 등 수천 년간 은밀히 비전되어 온 도교 수련의 정수를 보여 준다!

---------------------------------

도인(道人)① (THE WANDERING TAOIST)

저자 : 덩 밍다오(登明道)

역자 : 박태섭

발행처 : (주)고려원미디어

차례

◆ 머리말

제 1 부 유년 시절

1. 타이산의 축제

2. 우연한 만남

3. 관가보

4. 장난꾸러기 학생

5. 두 시자와의 여행

6. 신선계에 들다

제 2 부 화산에서의 어린 시절

7. 장엄한 화산

8. 자연으로부터의 배움

9. 순환의 지혜로움

10. 장생불사의 신선들

11. 화산의 사부님들

12. 열두 살의 전환기

13. 108 나한, 약초, 그리고 기공

제 3 부 전쟁, 방랑, 명상

14. 우당산

15. 양 청푸와 태극권

16. 사부와의 대결

17. 수련

제 4 부 탈적

18. 출가

19. 입문

20. 불사신의 동굴에서 꾼 꿈

21. 본초학을 배우다

22. 상승 명상법

23. 영생

24. 전쟁 속으로

25. 귀향

제 5 부 진정한 자아를 찾아서

26. 미로

27. 유혹

28. 완성

◆ 머리말

본의 아니게 20세기 속으로 끌려 들어오기 전까지, 중국은 그 자체로 하나의 완전한 우주였다. 무수한 가계(家系)로 이루어진 정밀한 동심원들은 바로 중국을 가득 채운 은하계였다.

중국이라는 세계는 안개에 가려진 높은 봉우리들과, 단청과 기와로 장식된 누각들, 진흙과 나뭇가지들을 엮어 만든 울타리들이 둘러쳐진 마을이었다. 장뇌(樟腦)와 백단향(白檀香), 연꽃의 향기와 함께 나는 피비린내. 수수맛, 꿀맛, 그리고 눈물맛. 황금과 야외극, 나병환자들. 새들의 노랫소리, 사찰의 종소리, 그리고 칼과 창이 부딪치는 소리.…… . 중국인의 우주는 끝없는 감각들로 가득찬 것이었다.

그 우주는 기하급수적으로 커갔으며 끊임없이 팽창하였다. 도술을 부리는 법사와 천문학자를, 소작농과 지주를, 매춘부와 거지를, 현자와 도둑을 나란히 놓으면서, 우주는 그 모든 역설적인 것들을 품어 감쌌다. 장엄함과 사치와 풍요로움이 야만과 절망, 비참함과 교차하면서 진동했다. 신화는 사실과 뒤섞이고, 전설은 실제로 존재하는 것처럼 되었다. 넓고 무한히 확장해 나가는 저 중국에는 모든 것이 있었고, 또 그 모든 것에는 다함이 없었다.

우주는 시간 속에 존재한다. 그리고 그 시간은 중국의 복잡한 구조를 서로 비비꼬아 가면서 키워 왔으며, 중국이 극한에 이르도록 이끌어 주었다. 왜냐하면 모든 것은 순환과 반복을 통해 측정되었고, 중국의 우주는 그러한 과정을 반복해 겪으면서 확장되었기 때문이다.

농부는 매일 물을 길어 들판을 경작했다. 옥을 깎는 조각가는 매일 옥돌을 깨고 다듬었으며, 현자는 명상을 하며 하루를 보냈다. 이것이 중국의 시간이었다. 반복, 반복, 또 반복.…… . 반복이 곧 영원한 「도(道)」가 되도록 반복할지어다. 그것이 인내의 도가 되도록 반복할지어다.

중국은 비범한 이야기들이 더 이상 이상하게 들리지 않는 곳이다. 그 이야기들이 소용돌이치며 단단한 퇴적층을 이루어 5천 년동안 진화해 온 곳이 바로 중국이다. 중국은 미친 사람들조차 상상해 보지 못했던 방식으로 발전해 왔던 것이다. 그러나 중국의 풍요로움과 휘황찬란함도 인간의 고통과 도를 극복하진 못했다. 왜냐하면 그곳엔 정적과 평화가 결핍되어 있었고, 자연의 도(道)로부터 도망친다는 것은 불가능한 일이기 때문이다.

중국은 우주였다. 하지만 그 우주는 도의 흐름 속에 쓸려 내려가는 하나의 돌멩이에 불과했다. 중국문화의 정수라고 하는 것들조차 저 깊은 산중에 머무르는 도인들을 만족시키지는 못했다. 도인들은 이미 세상을 버리고 도를 따라가라는 진리를 알고 있었기 때문이다.

그러나 아뿔싸, 이 세상은 유혹의 덩어리인 것을! 세상의 경이로움이여! 세상의 기쁨들이여! 인간은 아직도 세상의 경이로움 속에 자신을 잊고 빠져드는 존재가 아닌가?

그렇지만 우리는 흔해빠진 마술이 아닌, 초자연적 세계로 우리를 안내해 줄 도사(道士)를 만날 수 있으리라. 여동빈(呂洞賓)이 바로 그랬다.

수세기 전, 과거시험을 보러 가던 여동빈은 어느 여관에 머무르게 되었다. 그는 여관에서 우연히 한종리(漢鐘離)라는 신비로운 사람을 만났는데, 그 사람은 여동빈에게 베개를 하나 주면서 그걸 베고 자라고 했다. 그 베개를 베고 잠자리에 든 여동빈은 꿈속에서 자신이 일생 동안 겪게 될 일들을 모두 보았다. 인생사에 성공하여 최고의 부귀영화를 누리다가 갑자기 불행이 닥치고, 결국 살인까지 하여 죽음을 맞게 되는 자신의 일생을 모두 본 것이다. 꿈에서 깬 여동빈은 세상의 허무함을 깨닫고는 한종리를 따라 길을 떠나 장생불사의 선인이 되었다. #1

#1 이들은 모두 팔선(八仙)에 관한 민간 전설에 나오는 사람들이다.

도교의 도사들은 여동빈처럼 세상을 포기하고 은둔하면서 신들과 불사(不死)의 신선들과 요정과 귀신의 세계로 들어간 사람들이다. 그들은 죽음으로 제한되는 세상을 초탈할 수 있을 때까지 도를 따라 천지를 돌아다녔다. 그러나 그들은 자신들의 전통이 제자들에게 전수될 때까지는 세상을 떠나지 않았다.

관 사이훙은 그 신비로운 지식을 전수받은 사람 중의 하나였다. 그는 어릴 적에 화산(華山)에 있는 도사들의 은신처로 들어가 수도 생활을 시작했다. 그리고 60년이 지난 지금, 그의 생애에 관한 이야기가 도교의 전통과 현실이 아직 만나지 못한 이 이국땅에서 빛을 보게 되고, 그 머나먼 산꼭대기의 생기로 가득 찬 생활을 우리에게 알려 주게 된 것이다.

현재 60이 넘은 관 사이훙은 외로운 도교 수련자이자, 「화산정일파(華山正一派)」의 도인이다. 그는 무사였으며 서커스단의 곡예사 노릇을 하기도 했다. 베이징 오페라단에서는 원숭이왕을 맡아 연기하기도 했다. 정치학 교수로 교단에 서기도 했고 저우 언라이(周恩來)의 정무차관으로 봉직하기도 했다. 20년 전 중국을 떠난 사이훙은 세상을 두루 여행하면서 안마사, 웨이터, 요리사, 무술사범 등 여러 직업을 전전하였다.

그는 책이나 영화에서 볼 수 있는 판에 박힌 듯한 중국 현자의 모습은 아니다. 40대 이상으론 보이지 않으며, 미국식 옷차림에 건장한 근육질 체격을 가져, 마치 운동선수처럼 보인다. 미국식 구어체 표현에까지 통달한 그의 영어 실력은 놀라울 정도다.

그러나 이것은 껍데기에 지나지 않는다. 그는 화산정일파의 전통을 잘 보존하고 있다. 그가 가장 먼저 하는 일과는 신체 청결과 명상이다. 이제 그는 내공 쌓는 일에 전념하기 위하여 무술사범 노릇도 그만두고 은둔에 들어갔다.

관 사이훙은 종교를 전파하기 위하여 미국에 온 것이 아니다. 그의 방랑이 그를 여기까지 이끌어 왔을 뿐이다. 또한 겉으로는 그가 이 이국땅에서 편하게 생활하고 있는 듯이 보이지만 미국과 중국의 관습 차이 때문에 많은 어려움을 겪고 있는 듯했다. 그는 가끔 자신이 조국에서 추방당한 뒤 시간의 함정 속에서 빠져 나오지 못하는 것 같다고 말한다. 그는 중국이 대양의 건너편에 있다는 것을, 그리고 돌이킬 수 없을 만큼 크게 변화했다는 것을 깨닫고 있는 것이다.

그는 도교의 씨앗을 가진 채 소외된 땅 위를 걷고 있다. 아마도 그 씨앗을 여기서 싹틔울 수 있을 것이다. 그러나 그 씨앗을 만들어 낸 도교가 우리에게 이해되고 받아들여질 때까지는 그 씨앗을 뿌릴 수 없다. 그 씨앗들이 뿌려지기 위해선 뒤틀린 시간의 사선을 돌이켜 20세기 초반의 중국으로 돌아가야만 한다. 우리에게 그 당시의 중국은 현재 미국인들이 관 사이훙을 바라보듯이 그렇게 낯설어 보일 것이다.

관 사이훙은 1920년 무렵, 어느 무사 집안에서 태어났다. 당시 중국 사회는 정치적으로 불안정했고, 문화적으로도 퇴폐의 길을 걷고 있었다. 청조(淸朝)가 무너진 지 10년도 채 안 되어 군벌과 유럽인, 미국인, 일본인, 그리고 민족주의자들과 공산당이 갈가리 찢겨진 나라를 한 조각씩 물고 당기며 싸우던 때였다. 중국은 수세기 동안 국력에 대해 너무나 자신감을 가지고 있었다. 스스로 중화(中華)라 자부하다가 갑자기 안팎으로 무너지고 말았던 것이다.

거대한 중국을 지탱해 왔던 봉건제도로는 기근과 홍수, 질병과 인구 과잉, 반역을 꿈꾸는 호족들과 보수주의자들, 개화주의자들간에 일어나는 충돌을 해결할 수 없었다. 봉건제도가 여전히 중심점을 이루고 있는 중국은 산업사회의 가치를 깨닫지도 못했다. 봉건제도는 중국 사회를 말할 수 없을 정도로 약화시켜 놓았다.

그 제도가 얼마나 잘못된 것인지는 서구와 비교해 보면 더욱 명백해진다. 탐욕스러운 유럽인들이 일으킨 상업적 경쟁과 아편전쟁, 불평등조약, 식민지정책, 기독교 선교사들의 이상주의에 젖은 도전, 1919년 일본의 산둥(山東)지역 합병 등은 모두가 중국이 외침에 맞서 자신을 지키지 못한 몇몇 경우에 지나지 않는다. 그것은 중국 백성들에게 용기가 없었기 때문이 아니었다. 미신과 낡은 사상에 대항한 의화단사건 같은 저항운동이나, 1911년의 신해혁명 및 학생들의 반항운동들을 보면 그들에게 용기가 없다는 사실은 근거가 없음을 알 수 있다. 그러나 그러한 운동들은 문제에 구태의연하게 접근했기 때문에 와해되고 말았다. 중국의 상황은 너무나 심각했다. 중국은 끊임없는 충돌과 전쟁의 소용돌이 속에서 만신창이가 되어 갔다.

문화적으로도 중국은 고통을 겪고 있었다. 정치적 변화는 급속히 일어날 수도 있는 것이지만, 사회적 진화는 속도가 느리게 마련이다. 중국에는 이 말이 특히 잘 들어맞았다. 중국인들은 자기들의 전통적인 방식을 고수했다. 일상생활은 끈질기게 봉건적 성향을 유지했으며, 비록 부패하긴 했지만 이 같은 사회적 구조는 1949년의 혁명 전까지 계속되었다.

중국의 대지는 대부분이 농경지이다. 벽돌을 쌓아 회를 바른 담장, 격자무늬 창문, 붉은 기와지붕이 보이는 마을의 건축물 역시 변함이 없다. 수송 방식은 원시적이고, 열차가 지나가는 것도 가끔 보일 뿐이었다. 유복한 사람들만이 말이나 당나귀를 탈 수 있었고, 대부분의 사람들은 걸어다녔다.

도시를 벗어나면 전기가 공급되는 곳이 거의 없었다. 사람들은 여전히 신분을 상징하는 전통적인 복장을 하고 다녔다. 부자들은 털가죽으로 만든 옷을 입고, 귀족들은 깃이 목까지 올라오는 비단옷을 입었으며, 소작농들은 질기고 투박한 무명옷을 입고 다녔다. 남자들은 대부분 변발을 했으며 여자들도 전족을 하고 지냈다.

중국은 여느 나라와는 전혀 다른 나라였다. 산업사회는 아니었지만, 그 무엇과도 비교할 수 없는 독특한 중국만의 문화를 지니고 있었다. 다른 문명과는 단절된 생활을 하고 있었으므로, 중국은 고도로 발달한 중세사회와 매우 비슷했다. 당시의 중국과 유사한 나라를 서양에서 찾아본다면 기사와 마법사, 왕과 사제, 그리고 소작농이 남아 있던 아서왕 통치 시절의 영국일 것이다. 마찬가지로 중국 사회에도 황실, 귀족, 시민, 무사, 종교가, 학자, 상인, 그리고 농노의 신분이 분류되어 있었으며, 신분상의 변화는 있을 수 없었다.

관 사이훙의 가문은 전통적인 중국 사회와 근대적인 중국 사회 사이의 갈등을 반영한다. 그의 할아버지는 족장이자 황실의 관리였고, 학자이자 무예가였으며, 어디서나 존경받는 사람이었다. 할아버지는 무장(武將)이자 개화주의자였던 관 사이훙의 부친을 언제나 못마땅해했다. 바로 이와 같은 사회적 · 가족적 불안 때문에 관 사이훙은 어린 나이에 화산의 도관(道觀)으로 보내졌던 것이다.

화산은 중국 문명의 요람이었던 뤄양(洛陽)과 시안(西安) 사이에 위치한 산으로, 도교 수행자들이 수련을 쌓는 신성한 지역이었다. 관 사이훙이 도교의 교단에 입문했던 곳이 바로 이곳이었다.

「도(道)」는 「도교」를 설명하기 전에 반드시 짚고 넘어가야 할 어려운 문제다. 글자 그대로 말하면, 「도」는 「길」이라는 말이다. 하지만 길이라는 낱말은 궁극적 실재를 진술하기에는 불완전하다. 「도」라는 낱말은 중국 문어체가 시작된 이래 계속해서 쓰여 왔다. 그러나 낱말이 인지적 개념을 나타내는 서구 언어와는 달리, 중국어에서의 낱말은 상형문자로서, 하나의 상징이다. 따라서 「도」라는 말이 궁극적인 것을 상징한다 해도, 그 낱말은 단지 그 개념을 지칭하기 위해 사용될 뿐이다.

「도」라는 낱말은 함축된 의미를 가지고 있지 않다. 「도」에는 제한이 없다. 그것은 우리가 상상할 수 있는 모든 것이며, 또 우리가 상상할 수 없는 모든 것이다. 「도」는 어떤 낱말이나 정의에 의해 형상이 그려질 수 없는 것이다. 진정 「도」는 토론의 대상이 될 수 없는 것이며, 다만 깨달음을 통해 이해될 수 있을 뿐이다.

기원전 6세기경에 살았던 유명한 도가(道家) 노자(老子)는 그의 도덕경(道德經)에서 다음과 같이 말했다.

신비롭게 만들어진 그 무엇이 있으니,

그것은 하늘과 땅 이전부터 존재한 것이다.

조용하고 비어 있으며, 어떤 것에도 의존하지 않는다.

영원하며 모든 것에 스며 있고, 실패함이 없다.

그것을 천하 모든 것의 어머니라고 부를 수 있지만

그것의 참이름은 알려지지 않았다.

「도」라는 이름은 우리가 그것에게 준 것이다.

우리는 「도」를 이름붙일 수 없다. 우리는 그것에 관해 좁은 개념을 가질 수 있을 뿐이다. 참되고 이름붙일 수 없고 무한한 「도」는 절대적인 것이다.

그 「절대」를 「길」이라고 정의해, 실재를 언제나 흘러가는 것, 언제나 변화하는 연속체라고 제시한 것이다. 길은 직선적인 것이 아니라 순환적인 것이다. 고대의 도인들은 우주 속에서 일어나는 「변화」가 만물의 근저에 놓여 있는 근본 원리임을 통찰했으며, 교체, 빈도 확장과 수축의 순환 과정을 따르는 것임을 알고 있었다. 그 길은 물리적인 것이 아니다. 그것은 「기(氣)」이지, 물질이 아니다. 그 길은 신(神)도 아니고 존재도 아니다. 만약 창조주가 있다면, 그 길은 창조주 이전부터 존재했을 것이다. 그 길은 그 무한성 때문에 종종 「무(無)」라고 지칭되는데, 이것은 정말 적절한 표현이다.

도는 자연 속에서 가장 잘 드러나는데, 이는 자연이 곧 도이기 때문이 아니라, 자연이 도를 완전하게 반영하기 때문이다. 자연은 자기 자신을 의식함 없이 운동 속에 홀로 존재한다. 또한 언제나 변화하면서도 동시에 영원한 평정 상태를 유지한다. 자연의 이 두가지 존재 방식이 자연 속에서 도를 지각할 수 있게 하는 것이다.

유사 이전의 인간은 이러한 자연의 평정 상태의 일부였으며 우주적 흐름과 함께 조화를 이루고 살았다. 그때는 「도교」가 없었다. 인간이 도와 떨어져 있지 않았으므로 도를 가르칠 필요가 없었던 것이다. 그러나 인간들이 공허함을 느끼고 자연에서 자신들을 분리 시키면서부터 도에서 멀어지기 시작했다. 분별력과 자아의식이 생겨나게 되었고, 그 결과 인간성과 「도」를 다시 부합시키기 위한 노력이 필요하게 되었다. 인간의 개체의식을 지워 버리기 위한, 그리고 도의 평정 상태로 복귀하기 위한 방법이 필요하게 된 것이다. 그리하여 도교는 문명의 시작과 더불어 존재해 왔다.

상고시대(上古時代) 성인으로 알려진 세 황제가 있다. 첫째는 기원전 2천8백 년경의 인물인 복희씨(伏羲氏)로 치수법을 세웠다고 한다. 그 다음으로는 기원전 2천7백 년경의 신농씨(神農氏)가 있다. 그는 직접 약용식물들을 섭취하여 그 약효를 기록함으로써 본초학(本草學) 연구를 시작했다고 한다. 세 번째로는 기원전 2천6백 년경의 인물인 황제(黃帝)가 있다. 그는 외과의술과 침술, 의약들을 분류하여 내경(內經)을 만들었다고 하는데, 이 책은 아직까지도 한의사들이 사용하고 있다. 의약과 의술이 어떻게 병을 치료하여 환자의 건강과 도가 조화를 이룰 수 있는지를 설명해 준다. 이들 삼황(三皇)은 도의 근본으로 돌아가는 길을 분명하게 보여 주었다.

그 다음 세기에서는 깨달음을 얻어 장생불사의 경지에 오른 신선들이 점차적으로 도의 다른 양상들을 가르쳤다. 이들의 가르침에는 자연에 관한 명상, 기상학, 천문학, 역학, 풍수지리학에서 시작하여 둔갑술, 병법, 약학, 철학, 무예, 내공법뿐만 아니라 회화, 이태백과 소동파로 대표되는 시학, 음악, 서예, 의식 등까지 모두 포함되어 있었다. 이들 역시 수많은 문헌을 남겼는데, 이것들은 수백권에 이르는 도장(道藏)으로 집대성되었다. 도장 중에서 유명한 것으로는 역경(易經), 노자의 도덕경, 그리고 장자(莊子)의 남화진경(南華眞經)이 있다.

도교는 그 전설적인 기원 이래로 4천 년 동안 복잡하고 다원적으로 발전해 왔다. 도교는 다음 네 가지 주된 분야를 가지고 있다. 첫째 노장(老莊)을 대표로 하는 철학, 둘째 여러 신장(神將)과 여신(女神)께 예배드리는 종교 의식, 셋째 흉한 것은 피하고 길한 것을 추구하기 위한 법술과 부적을 만드는 지식, 끝으로 명상이나 정신적 깨달음의 길인 내단(內丹) 수련과 비약(秘藥)인 외단(外丹)을 사용하여 장생불사의 경지에 오르는 행공법(行功法) 등이다.

이것은 도교를 대략 분류해 본 것에 지나지 않으며, 도교의 각 문파들은 이 네 가지 요소들 중에서 강조하는 분야가 서로 약간씩 다르다. 대부분의 문파들은 신도들을 위하여 의식을 행하고, 도사들의 수행생활을 경제적으로 뒷바침하기 위해 도교 사찰인 도관(道觀)을 운영했다.

일찍이 장생불사를 추구하는 일은 도사들에게는 기본적인 일이었다. 그것이 왜 그렇게 중요한 문제였는지는 설명할 수 없다. 다만, 죽음을 피해 보고자 하는 것은 인간이 원시 시대부터 가져 온 최대의 열망임은 분명하다. 도교의 양생법과 도교 교리의 일부를 이루는 윤회설 보아도 그렇고, 모든 것이 죽음을 초탈해 있던 시대로 인간을 되돌리고자 노력한 도사들이 장생불사를 추구하는 것은 논리적으로도 당연한 일이다. 그러나 이유야 어찌됐던, 도사들은 생명을 연장시키기 위해 여러가지 연금술과 내공 수련, 본초학을 배웠다. 어떤 도사들은 지나치게 성공을 확신하고 금, 주석, 납 같은 금속들을 먹고 죽기도 했다.

장생불사를 향한 수련은 지극한 헌신을 요구했기 때문에 은둔생활은 피할 수 없었다. 어떤 사람은 은자(隱者)가 되었으며, 또 어떤 사람은 방랑의 길을 택했다. 그리하여 도관에 머무르는 도사와 방랑하는 도사 사이에 구분이 생겼다. 도관에 머무르는 사람들을 도사(道士)라고 불렀고, 도관에 머무르지 않고 방랑하는 수행자들은 도인(道人)이라고 불렀다. 도인은 오로지 정신적 목표에만 관심이 있었다. 도인들은 거의 정착생활을 하지 않았으며, 온 세상을 떠돌아다녔다.

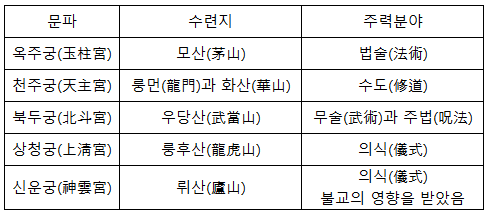

오랜 도교의 전통은 당연히 많은 문파를 만들어 냈다. 중국 문화는 북방 문화와 남방 문화로 나뉘는데 도교도 예외는 아니었다. 도교에는 최종적으로 다섯 문파가 나타났다. 다음의 표에서 앞의 세 문파는 북방에 속하며, 나머지 두 문파는 남방에 속한다.

룽후산(龍虎山): 한나라 때 장도릉(張道陵)이 수도했던 도교의 명산

화산파는 공식적으로 북방에 속하지만, 다른 북방 문파와 달리 교리면에서는 남방 문파와 별다른 차이가 없다. 화산은 유명한 도교의 오악성지(五嶽聖地 : 중국의 5대 영산인 타이산(泰山), 화산(華山), 헝산(衡山), 헝산(恒山), 쑹산(嵩山)을 가리킨다) 중 서쪽에 위치해 있다. 그래서 화산파는 스스로를 수심양성(修心養性, 마음을 닦고 성품을 기름)하며 내공을 연마하는 일에만 몰두했다. 화산의 도사들은 깨달음과 정신적 해방, 윤회로부터의 해탈, 파괴되지 않은 육신은 오로지 양생(養生), 운동, 초식(草食), 조식기공(調息氣功), 그리고 명상을 통한 심신의 정화에 의해서만 얻어진다고 믿었다. 동시에 수행자는 문학과 무예, 그리고 예배의식에도 통달해야 했다.

관 사이훙은 아홉 살 때 화산 남봉(南峰)의 금천궁(金天宮)으로 들어갔다. 후에 그는 화산파 장문인의 13제자 중 막내 제자가 되었다. 도교의 수행은 오로지 지극한 경지에 도달한 스승에 의해서만 인도되고 전수될 수 있는 것이기 때문이다. 20세기 중국 사회의 혼란에도 불구하고 어떻게 한 어린 소년이 출가 생활을 하게 되었으며, 어떻게 그가 그 전통을 보존할 수 있었가 하는 점은 상당히 흥미롭다. 사실 영성(靈性)의 수련은 가장 어려운 시대에도 가능하다. 우리는 그가 전혀 다른 시대에 전혀 다른 문화를 가진 이국에서 「도」를 올바르게 키우고자 노력하고 있음을 이해해야 한다. 이러한 이해는 우리가 그의 전통에서 맛볼 수 있는 일종의 「영감」이 될 것이다.

'영성BOOK > 도인(道人)' 카테고리의 다른 글

| 도인(道人) 1 - 5. 두 시자와의 여행 (0) | 2025.03.03 |

|---|---|

| 도인(道人) 1 - 4. 장난꾸러기 학생 (0) | 2025.03.02 |

| 도인(道人) 1 - 3. 관가보 (0) | 2025.03.01 |

| 도인(道人) 1 - 2. 우연한 만남 (0) | 2025.03.01 |

| 도인(道人) 1 - 1. 타이산의 축제 (0) | 2025.02.27 |